どんぐりころころ

どんぐりは、ブナ科植物に実る果実のことです。

クマがどんぐりでお腹をいっぱいにして冬眠に備えるということですが、縄文時代から大正時代まで、

人間もどんぐりを渋抜きして食していたという記録などがあるようです。

もちろん今でも食べることができます。そもそもクリもどんぐりの仲間であります。

現代でのどんぐりの活用はそれほどにあるわけではありませんが、子供のころ耳にする童謡「どんぐりころころ」をはじめ、

キレイなどんぐりが落ちていたら思わず拾ったりと、何かしら親しみがありますね。

どんぐりの種類

丸いどんぐり、細くとがったどんぐり、小さなどんぐり大きなどんぐり…、どんぐりは、

成る木によってたくさんの種類があります。

日本に自生するどんぐりの木は、ブナ、クリ、コナラ、シイ、マテバシイの5グループ(属)に分かれます。

その中でも落葉広葉樹と常緑広葉樹とに分けることもできます。

また、どんぐりとして実る時期も、1年内に実るものと2年越しのものとがあります。

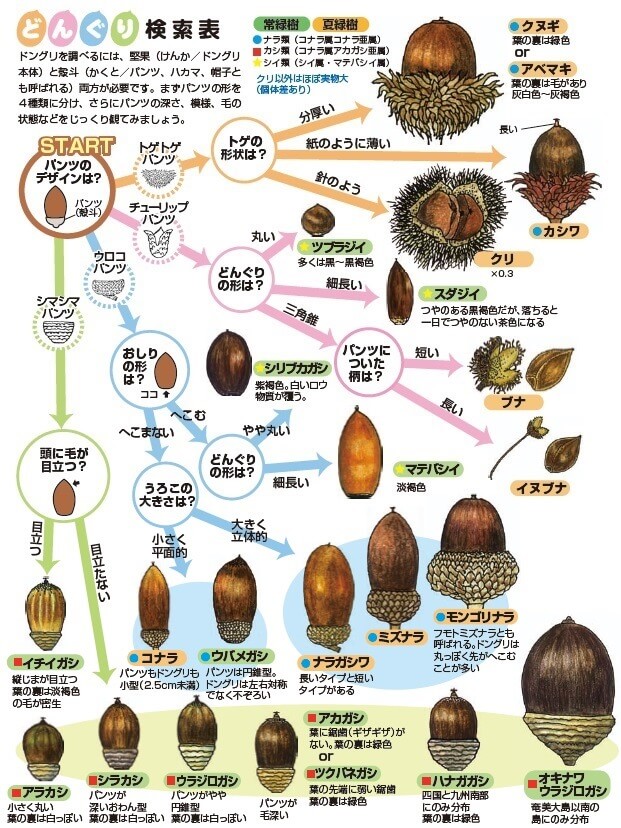

さて、秋になるとどんぐりはたくさん落ちていますが、つい拾って何の木のどんぐりかな?というときに、

殻斗(かくと)という、どんぐりの履いているパンツとか袴(はかま)とか、

はたまた帽子とか呼ばれる部分から見ていくとよいようです。

殻斗は4種類に分かれ、1.トゲトゲまたはふさふさ、2.シマシマ、3.ウロコ系、4.チューリップ型で包まれたもの、

という特徴的な分類があります。

ちなみにどんぐりの実のことは、堅実(けんか)といいます。

もしどんぐりを拾ったら、次の「どんぐり検索表(日本自然保護協会)」で探してみてください。

(「日本自然保護協会」これは何の木のどんぐり?より

http://www.nacsj.or.jp/archive/2013/08/1226/)

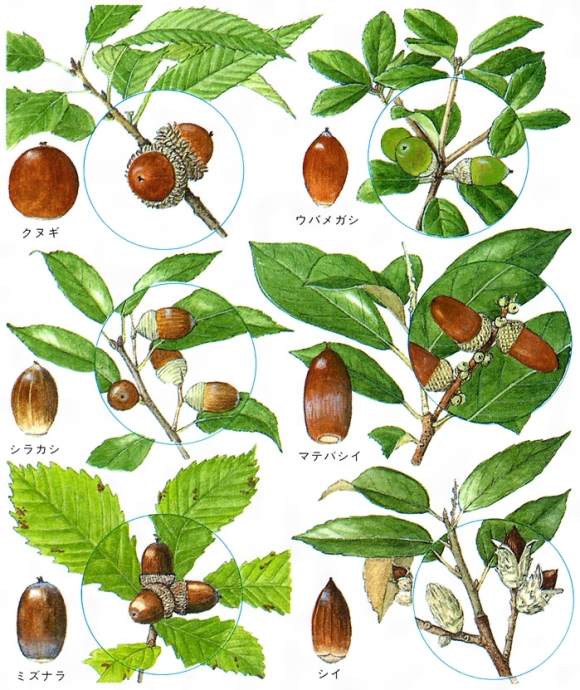

どんぐりの木

森林公園や里山などでどんぐり探しをしてみましょう。まずは、どんぐりがなっている木を探す必要があります。

どんぐりの木はブナ科の植物ということですが、上図よりまとめると、クヌギ、カシ、ナラ、

カシワといった木の仲間にどんぐりができます。

公園などに行ったときに、木に樹木名のラベルが付いているならば、日ごろから見ておくのがよさそうです。

あとは何度もどんぐり拾いをしながら、覚えていくことにしましょう。

(コトバンクのページ内、どんぐり〔標本画〕©梅林正芳

https://kotobank.jp/word/どんぐり-107091)

温泉流木のどんぐりは?

温泉流木では、夏を過ぎたら近くのどんぐりの状況を確認しに行きます。

どんぐりも植物の実りですから、年によって豊作だったり、早くも落ちてしまって芽が出ていたり腐っていたりしていることもあります。

流木工房すぐ近くには、クヌギの木が多いため、丸くて大ぶり、ふさふさの帽子をかぶったどんぐりを収集することができます。

時期になったら流木を採集に行くついでに、近くに林があればどんぐりも探し、いくつかの種類のどんぐりをいただきます。

どんぐりの次はシーグラスについて、「幸せのシーグラス」のページでご紹介いたします。